中国历史上有哪些著名的行刺事件

荆柯剌秦王、宋教仁被刺杀、小霸王孙策被刺、专诸剌吴王僚、吕四娘剌杀雍正皇帝、宁陵葛剌父李元昊、近侍剌杀汉隐帝刘承佑、周敬王之剌周西王、李克明之剌唐敬宗、汪精卫剌杀摄政王 王亚樵剌杀汪精卫。

比起以往说了好多的壮烈血腥悲壮的行刺事件,这次不妨说说另一类:叫人哭笑不得的行刺事件。

首先符合这个标准的,就是明朝一桩奇案:王大臣案。

明朝的刺杀案件,最出名的,是“三大案”里的梃击案,当朝太子突然被一个农村汉子拿木棒追打,打完后更是糊里糊涂结案了事。可比起这桩大案来,十六世纪下半叶的王大臣案,却是内容更叫人无语。

1573年正月的一个凌晨,九岁的万历小皇帝在乾清宫忽然遇到一个神秘人,此人身穿内侍服装,却慌慌张张闯入,被拿下后更从身上搜出利器,显然是本着小皇帝来的。如此惊悚事件,瞬间震惊朝野。

而在东厂太监冯保的严刑拷打下,这个刺客王大臣也张了嘴,供认自己是受刚刚卸任的前内阁首辅高拱指使,要来深宫里干谋反坏事。联系一下前情就知道,当时阁臣张居正刚刚串通冯保驱逐了高拱,接着又发生了这个雷事。一旦事情属实,高拱,这位亲手把大明朝带出困顿泥潭的卓越政治家,很可能就是灭门大祸!

其实参考一下这几个人的恩怨就知道,对于张居正和冯保来说,不管这个王大臣是什么背景,牵上高拱就是最好的选择,正好可以借着机会彻底踩翻政敌。但此时的明王朝,还并非末世时集体混日子的景象。内阁首辅与东厂太监联手害前任内阁首辅?这世道还要不要了!大臣扬博等人上门苦劝,终于劝的张居正打了退堂鼓。可冯保还是气势汹汹:张居正不干?我来干!拽上锦衣卫指挥使朱希孝一道审,非要给高拱扣黑锅!

却不料这一扣,反而扣自己身上了,极力营救高拱的明朝大臣们,借着张居正退缩的机会,顺利和王大臣牵上线,指点他重新翻供,结果开堂再审后,王大臣一反常态,把冯保叫他做假证的事情全说了出来,闹的冯保尴尬不已,整个会审现场哄堂大笑。颜面丢尽的冯保,只好捂着脸把王大臣灭了口,报复高拱?这辈子不敢想了。

至于这位传说中的刺客王大臣,以相关史料记载,就是个偷偷跑回北京的逃兵,却稀里糊涂钻进了皇宫里,闹出了这样一桩活剧。说到底,这还不是因为他能耐大,而是明朝的党争,太过杀人不见血。

如果说王大臣案,还算是事出有因,那么清朝这一桩,算是百分百躺枪:嘉庆皇帝遇刺案!

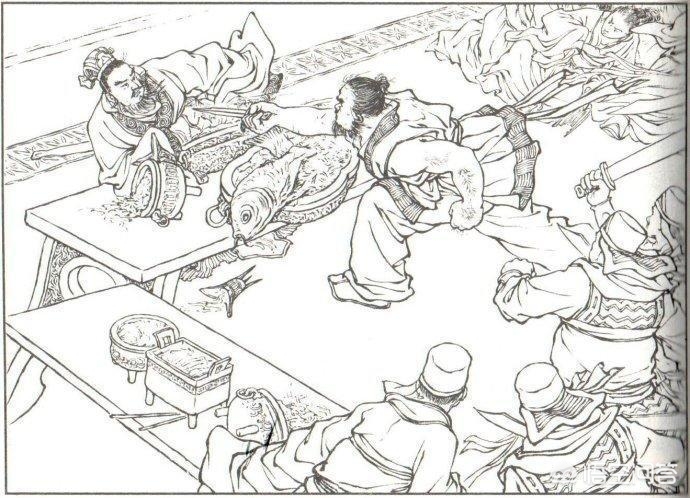

【专诸鱼腹取剑刺杀吴王僚】

春秋末期,楚国太子与大夫伍奢一起谋反。由于谋反失败,伍奢被杀,太子与伍奢的另一个儿子也就是伍子胥一起逃到郑国。没想到已是郑国座上宾的楚国太子竟答应作为晋国的内应,试图颠覆郑国。由于机密泄露,楚国太子被杀,伍子胥再次逃亡到吴国,投到了吴国国君之子公子光的门下。在吴国期间,伍子胥认识了一个重要人物——专诸。专诸是一名市井屠户,喜好练武,勇力过人,武艺高强,曾独自与两百人对阵斗殴。为此,伍子胥故意嘲讽他,专诸却说:屈一人之下,必伸万人之上。伍子胥认为能说出这种话的人绝非等闲之辈。专诸是个大孝子,凡事必先考虑母亲,为此也影响到他出去成就一番功业。为了成全儿子,专母竟上吊身亡,断了儿子的后顾之忧。公子光的父亲是吴国国君诸樊,诸樊是个无私的人,为了吴国的昌盛,他没有将国君之位传给儿子,而是给了弟弟,定下了“兄终弟及”的规定。经过几次的王位传承,最终,其中的一个弟弟将国君之位传给了自己的儿子吴王僚,打破了“兄终弟及”的规定,这就引起了诸樊儿子公子光的不满。为了夺取王位,伍子胥给公子光出谋划策,认为吴王僚掌握政权,军权在握,身边卫士众多。若想上位,只能智取,也就是用最简捷的方式——刺客刺杀。于是伍子胥就将这一最好的人选专诸举荐给公子光。来到公子府后,专诸被尊为上宾。公子光每日酒宴款待,每每对其施加恩惠,并为其购置房产、田地等等。专诸对公子光感恩戴德,愿效犬马之劳。公子光又添油加醋将自己的不幸、特别是本该属于自己的王位现在却被剥夺之事告诉专诸,目的是引起专诸的愤慨。怒火已燃的专诸承诺士为知己者死,愿为公子赴汤蹈火,在所不辞。得知吴王僚最大的嗜好是吃,特别是对吃鱼更情有独钟后,专诸为此专门学习厨艺,并前往海边特意拜师,专修烤鱼之技。功夫不负有心人,经过努力,专诸的烤鱼技能炉火纯青,堪称一绝。其间,专诸还专门定制了一把形状像鱼的青铜“鱼肠剑”。机会终于来了,吴国趁楚国大办国丧之机,派大军进攻楚国。留在国内的公子光声称自己的厨子烤一手绝佳的烤鱼,邀请吴王僚来家品尝。吴王不知是计,带着卫队来到公子光府。经过周身安检后的专诸,端着烤鱼来到吴王僚面前,说时迟那时快,专诸以迅雷不及掩耳之势抽出鱼腹中的“鱼肠剑”,刺中吴王僚的胸口,其当场毙命。旋即,专诸也被卫士们剁成肉泥。吴王僚死后,公子光成了吴王。这一历史上最经典的刺杀方式,成为夺取王权最捷径的方式之一。雲绯历史号:故纸堆间(yunfei919-)雲绯文学号:芳绯文学太史公在《史记 刺客列传里面》介绍了五位著名的刺客,分别为曹沫(传为曹刿论战主人公),专诸(专诸刺王僚,让鱼肠剑闻名后世),豫让(士为知己者死),聂政(广陵散歌颂的对象),荆轲。这五位都是有侠名的刺客,其中以荆轲刺秦王最为著名,篇幅也最多,而且还被选入高中语文教科书,留下了风萧萧兮易水寒的悲壮以及图穷匕见的经典成语。春秋战国时期,留下了很多刺客的美名,此外还有要离刺庆忌以及荆轲好友高渐离刺杀秦王。不得不说始皇帝真牛,两个刺客高手都没能奈他何。

明朝万历年间,发生著名的梃击案,成为晚明三大疑案之一。背景是万历宠爱郑贵妃,若不是群臣太后阻拦,早已被立为后。万历皇帝爱屋及乌,极为宠爱两人之子福王朱常洵,多次想立朱常洵为太子,跟群臣以及太后发生长年累月的争执,历时十五年之久,后果是导致万历心力憔悴,最终二十多年不上朝不出宫,成为一枚标准的宅男。太子朱常洛也因此战战兢兢如履薄冰的过日子,郁郁寡欢十分压抑,登基后仅一个月就因放纵过度掏空了身子而驾崩。朱常洛因国本案备受欺压,从而忽略了子女的教育,尤其是长子朱由校,就是后来的天启皇帝,是历史上有名的文盲皇帝,木匠皇帝,在位期间不务政业,从而成就太监中的战斗机,魏忠贤。

梃击案的过程是,有一位名为张差的砍柴人,有一天傍晚,大摇大摆的走入紫禁城,并手持木棍,直奔太子住所,打伤守门太监,直冲太子寝室。后被闻声赶来的众内侍擒获。这是一件疑案,刺客身强体壮直入东宫行刺太子,中间无任何人阻拦。最终刺客供出郑贵妃手下两名太监,此二人被处死,刺客张差被凌迟,人证消失后成为一件无头公案,这件刺杀案,直接导致国本之争毫无悬念,彻底让郑贵妃及其儿子福王失去机会。所以也有人说是太子自导自演的苦肉计,高明至极。总之众说纷纭,如今再无可能了解真相了。

【民国第一杀手王亚樵刺杀上海警察厅长徐国梁】

王亚樵

上世纪二十年代初,随着北洋军阀的势力深入东南,直系军阀头子曹锟的手下大将、江苏督军齐燮元继李纯统一江苏,浙江督军卢永祥继杨善德统一了浙江。为了扩大势力范围,齐燮元派亲信徐国梁充当凇沪警察厅厅长。徐国梁手下拥有警察七千余人,他们疯狂镇压革命党人、爱国人士。而皖系督军卢永祥也在上海建立一个扩军署,驻兵上海,由其妹夫何丰林任最高军事长官。卢永祥与齐燮元为了称霸并瓜分上海地盘,双方矛盾不断升级。卢永祥就想借王亚樵之手做掉徐国梁,并答应事成之后奉送王亚樵湖州一地,四百条枪只。同时委任王亚樵为‘浙江别动队司令’。王亚樵满口答应,便派手下得力助手郑益庵伺机下手。1923年11月10日,王亚樵得知徐国梁在上海爱多亚路大世界对面公共租界温泉浴室洗浴——这也是上海军警人员常到之地。王亚樵就抓住这个机会布置行动并亲自指挥。他在温泉浴室附近云南路口一家茶馆伪装喝茶并观风。王亚樵的心腹助手郑益庵、朱善元等行动组守候在浴室门前。当徐国梁浴后出门登车时,郑益庵立刻拔出手枪连击两枪,徐国梁应声倒在血泊中。其保镖向郑益庵还击未中,遂大呼巡捕房追捕。郑益庵与几个巡捕互相枪击,在撤退时被法国巡捕带走。徐国梁受伤后,因出事地点在租界,由公共租界捕房随即送到山东路仁济医院急救,并请上海著名伤科骨科医生牛惠霖、牛惠生主持治疗,但终因伤势过重不治身亡。正是因为刺杀徐国梁的事件,引发了军阀江浙战争。作者:“小方说历史”团队

有人的地方就有江湖,有江湖的地方就有恩怨情仇,江湖随着历史长河的伸展,从纵向上拓展空间,从横向上丰富内容。就“行刺事件”来说,同样如此,“行刺”多寡与刺激的多少与否,完全与发生故事的国度有关。(欢迎关注我的头条号:历史三日谈)

中国是有着上下五千辉煌历史的国度,因此江湖上的事,江湖上的传说,也就比一般国家要多的多。

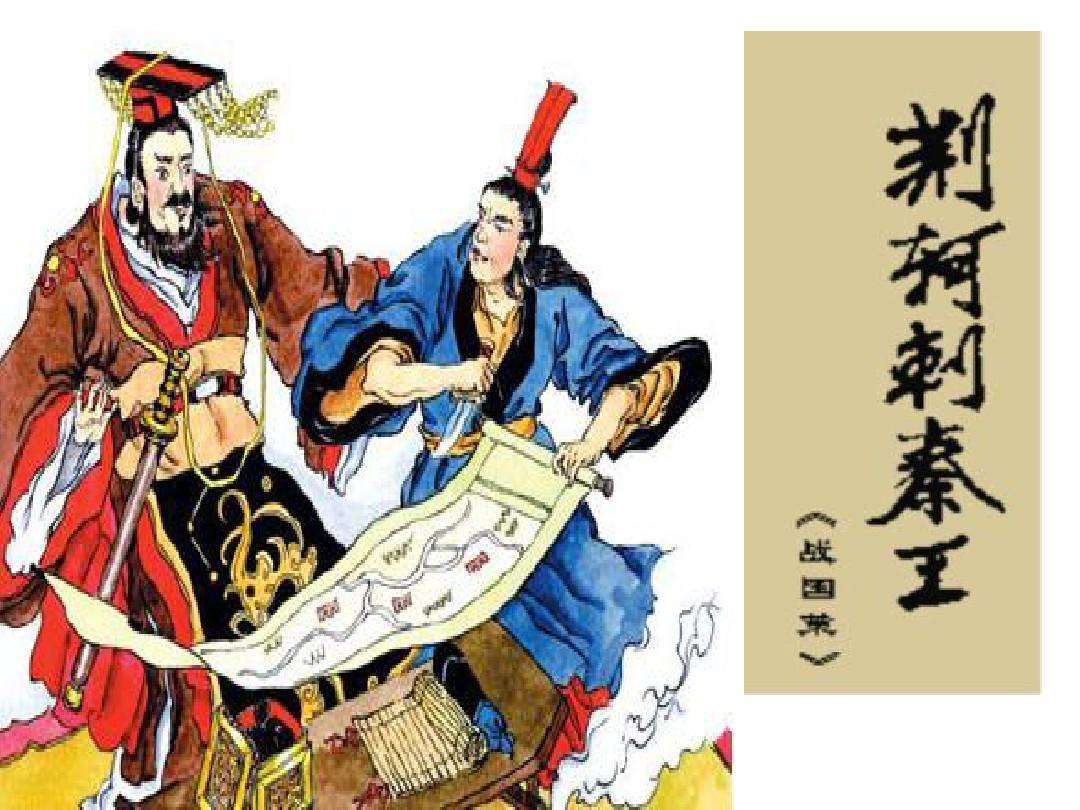

单说“行刺”这事,中国历史上最著名最传神的莫过于荆轲刺秦,里面图穷匕见的情节,被当下的众多电视剧、小电影所模仿。

今天要说的故事并不发生在刀光剑影的春秋战国,而是与春秋战国神似的乱世民国。

要给民国的刺客排个序,列个传,那么杀人魔王――王亚樵,绝对要排第一位。王亚樵出山的投名状,就是刺杀上海警察局长徐国梁。

如果大家最近追剧的话,陈思成导演的《远大前程》,刚刚演绎过这一情节,大致的情节:法租界霍天洪(原型黄金荣)的宠妾露伶春(原型露兰春),与英租界沈青山(原型沈杏山)的宠妾梦楼春(无原型)争宠斗艳,开双春堂会。

杀人魔王汪雨樵(原型王亚樵)无意间从小瘪三洪三(无原型)处听到这一消息,便逞强让洪三帮自己搞到门票,不但如此,还要登台表演话。

汪雨樵话里有话,并没有把实底透露给洪三,洪三还鸡贼地给梦楼春釜底抽薪,把与梦楼春搭戏的班底统统笼络到了露伶春一边,把梦楼春的大戏变成了独角戏。

正所谓螳螂捕蝉,黄雀在后,让洪三没想到的是汪雨樵就在里面,他上台也不单纯是为了表演,而是要刺杀上海滩警察局长徐国梁,结果就是徐国梁前胸被唱戏的道具――花枪刺穿胸膛而亡。

当然,这与历史真实场景有出入,王亚樵刺杀徐国梁是他刺杀生涯的得意之作,也是开山之作,正是从刺杀徐国梁开始,王亚樵――“杀人魔王”、“暗杀王”的称号开始在江湖上流传开来。

荆轲刺秦王,荆轲接受燕太子丹的委托,进秦宫刺杀秦王嬴政,留下图穷匕见的成语,留下风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还的悲壮。

专诸刺杀吴王僚,专诸接受公子光以及伍子胥的委托,以进献鱼的名义从鱼肠中拔剑刺杀吴王,帮助公子光夺位成功,及吴王阖闾,留下鱼肠剑的传奇。

张良刺杀秦始皇,张良是战国七雄之一韩国贵族后代,秦始皇统一六国后,通过巡幸各地布威,张良雇佣大力士,在博浪沙袭击秦始皇,失败后逃亡。

宋教仁被刺案。宋教仁在国民党成为国会多数党,有望组阁的大好情形下,被刺杀,凶手和背后推手均指向当时大权在握的袁世凯。

当初韩信要是自立,是不是就会三分天下了

谢邀!

首先分析下楚汉之争当时形式。项羽有实力,但有勇无谋,刘邦有兵,但无悍将,五十万兵马被项羽三万人打败,还活捉了吕雉等家属。但是刘邦有萧何辅佐,懂得用人。韩信有勇有某,楚汉之时人们称其“战神”,“国士无双”“功高无二,略不世出”。如若当时韩信起兵,率领自己降伏的不下,最先灭亡的将是刘邦。而韩信又对项羽的方方面面了解透彻,常言说“知己知彼百战百胜”。所以说当时的局面对韩信有利。至于什么民意,当时战乱时期,刘邦也是和陈胜吴广同属于起义,只要你打了胜仗,然后安抚百姓,自然得到民意。只是韩信军事才能卓越,却不懂政治,加上居功自傲,所以后来才被杀害。

总之,若是韩信在楚汉之争时自立门户,三分天下只是暂时,且不会太久,数年之内亦会统一。只是尽管刘邦多次疑心,但韩除了有些狂傲,始终忠心耿耿,等到后来心生不满,大局已定,已无兵权。若是趁早自立,说不定韩信还是皇帝呢。以上只是个人观点,供大家讨论。

韩信痛恨秦二世表面严刑苛法实则腐败乱象出现的残暴统治,先投项羽显露才华,范增建议项羽不重用韩信就杀了他,韩信明白霸王集团非建功立业之地。

离楚营逢张良得遇知已,入汉军见萧和受到爱护,克尽职守,凭军功为将,至汉高祖刘邦授命大将军,官封齐王。韩信英雄得志,立身为仕,心怀感恩,荣幸有了用武之地。

二世灭亡,楚汉相争,齐王大将军韩信兵强马壮,若负汉王自立为政,韩信认为不忠不义,尽管他对项羽并无恨意,却对范增多有鄙夷。

垓下之围,十面埋伏,项羽之悲壮,乃齐王大将军韩信始料未及!霸王去矣,想起二世时漂泊,淮阴市井无赖的欺侮,胯下之辱,韩信必定对霸王心存感激!

无论军事才能,还是容忍之能,易或文化可以说首屈一指。但他能力在强,不过是体现在军事上,如果自立,结果只能是,统一时间会长一些,但他的结果会与项羽一样。建立大汉之后,其实他远可以游历天下,不过太过痴迷于权利,虽死于吕氏之手,这与他的功劳和军事能太强,加之建汉之前,因要齐王之位,久拖时间不出兵救刘邦之事等,皆是日后遭杀身之货的伏笔。个人很佩服其人,但他只是军事天才,不是治国安邦之人。谢谢邀请,个人一点不足的看法,还望高人给予指正。

韩信在攻打下齐国来的时候,他手下的士兵有三十万人。

我们单单说韩信的人马,不足以显示韩信的强大。但是,我们和刘邦以及项羽的军队来对比一下,你就知道韩信的实力了。

当时刘邦的军队是二十万,项羽的军队是十万。他们两个加起来才和韩信一样多。

尤其值得注意的是,当时的情况是,刘邦和项羽在荥阳对峙了两年多了。

这两年的时间,双方谁都吃不下谁。一直就这样僵持着。

在韩信拿下齐国来后,这时候手握二十万大军的韩信,就成了一个香饽饽,因为韩信不论是帮助刘邦,还是项羽,只要他帮谁,谁就会赢。

因为韩信是刘邦的人,所以项羽比较害怕。

他就找了一个叫武涉的人,去游说韩信,主要目的就是一个,尽量说服韩信,让韩信既不帮助刘邦,也不帮助项羽,当然韩信也不会帮助项羽,因为韩信还是挺恨项羽的,毕竟当年韩信跟着项羽的时候,项羽根本没有正眼看过他。

刘邦就不一样了,让他当了当将军。所以,情感上来说韩信是向着刘邦的。

谢邀回答 :当初韩信要是自立,是不是就三分天下了。如果自立,是会形成三分天下的局面,但韩信不会那样做,他从项羽那里的执戟小卒到刘邦军营的成将拜相,刘邦对韩信有知遇之恩,韩信又非常忠于刘邦,常怀感恩戴德之情,即使项羽的说客多次策反,也未心动,再则手下将少民新,所在的地盘也根基末稳,军队也未训练成熟,不可能具备自立而三分天下的实力,再说韩信虽能用兵如神,政局上却举棋不定,终不能成就帝业是他的必然归属,表面看,韩信自立可始演三分天下的棋局,实则不可能。韩信终归是臣相或王侯之命。

韩信若是在拿下齐地来后自立为王的话,他不但是势力最大的一方,而且他还能让其他两家乖乖的听自己的话。若是谁不服的话,他就可以联合另外一家,收拾不服气的哪一家。要知道韩信在拿下齐地后,他的兵力是三十多万人。这三十万人是刘邦和项羽兵力的总和。

当时刘邦二十万大军在荥阳防守项羽的十万大军。两家的人数虽说相差一倍,但是,他们的实力是相当的,谁也拿不下谁。

在这种情况下,韩信肯定是想帮助谁,谁就能胜利的。

韩信也知道这种情况下,自己是有谈判的资本的。所以,他就派了使者去刘邦那里讨要假齐王去了。

刘邦被项羽打的天天吃土,当他看到韩信的使者到来后,他以为是韩信要带救兵来帮助自己了,可是,当他听说韩信要当齐王的时候,他没有忍住,他开始破口大骂韩信,扬言要带兵把韩信去给灭了。

还好这时候张良和陈平阻止了刘邦,在刘邦大骂韩信的时候,他们两人开始用脚踢刘邦,警示他说话注意,刘邦反映很快,立马派人封韩信为齐王。

所以,韩信最终没有选择自立,而是帮助刘邦项羽。

韩信,一代兵仙,他要的是功成名就。受胯下之辱,周围人尽皆白眼,没有人理解自己。他饱读兵法,研究天下格局,天地万物一眼便了然于胸,只为了将来可能一用,这是何等的痴迷。历史给了他扬名的机会,:秦末起义的爆发,让他燃起了希望,一心投奔项羽,却被项羽当做无用之人弃用,项羽不用,是听说了他的过去也好,或者没有听说,像项羽这样的战神眼中只有战争,除了自己,就只有敌人,其余都是多余的人,可有可无。韩信见证了项羽的出色还有那不可一世的战争狂人。等到项羽夺得天下,分封诸侯,才找到了自己的第二个老板:刘邦,汉中王。投奔刘邦,同样不被人待见,直到遇见萧何,终于看到了希望,可是依然没有被刘邦认可,心灰意冷的韩信选择了逃离,正是萧何的月下追韩信,使的刘邦不得不另眼相看,成为了大将军。在我看来,刘邦选韩信为帅一个很重要的原因是曾经在项羽身边待过,非常了解项羽的行事风格。

韩信没有动摇,为什么,首先因为项羽不可信,其次刘邦已经封了自己齐王,最后作为私心韩信非常希望能和项羽一争高下。如果这时自立真齐王,不参与斗争,那么楚汉格局必然打破,刘邦出局是时间问题,而韩信的结局会怎样,我个人推测下,以韩信对项羽的了解,项羽一定会给自己想要的但是那样就会被当成奴才一样没有尊严,这算好的;以项羽的作风还可能的结局,就是先灭刘邦,再杀韩信,就是说三分格局是不可能存在的,而且韩信会背上背主求荣的骂名,就白委屈了当年的胯下之辱,那就真成天下笑柄,等于自己被杀。

反过来,如果是刘邦赢了,那么韩信的结局也是一样的,刘邦还是会来打他,终究是骂名抬不起头来。

再看如果韩信同样以自己为国,与楚汉相争,打败项羽再打败刘邦,这样也不是三分天下。

我们最后回到历史,韩信自己一生的事业是什么,是让天下战争结束在自己手中,他并不在意自己是否拥有天下,因为他认为自己是个大将军,像历史上有名的大将军一样,自己只管打战,其余政治什么的与自己无关,奉行的是以兵止戈的人生觉悟。

信,是韩信的一生守则。如果项羽在一开始就用了韩信,那么历史假设就不敢猜想了。

欢迎各位指正。谢谢观看。

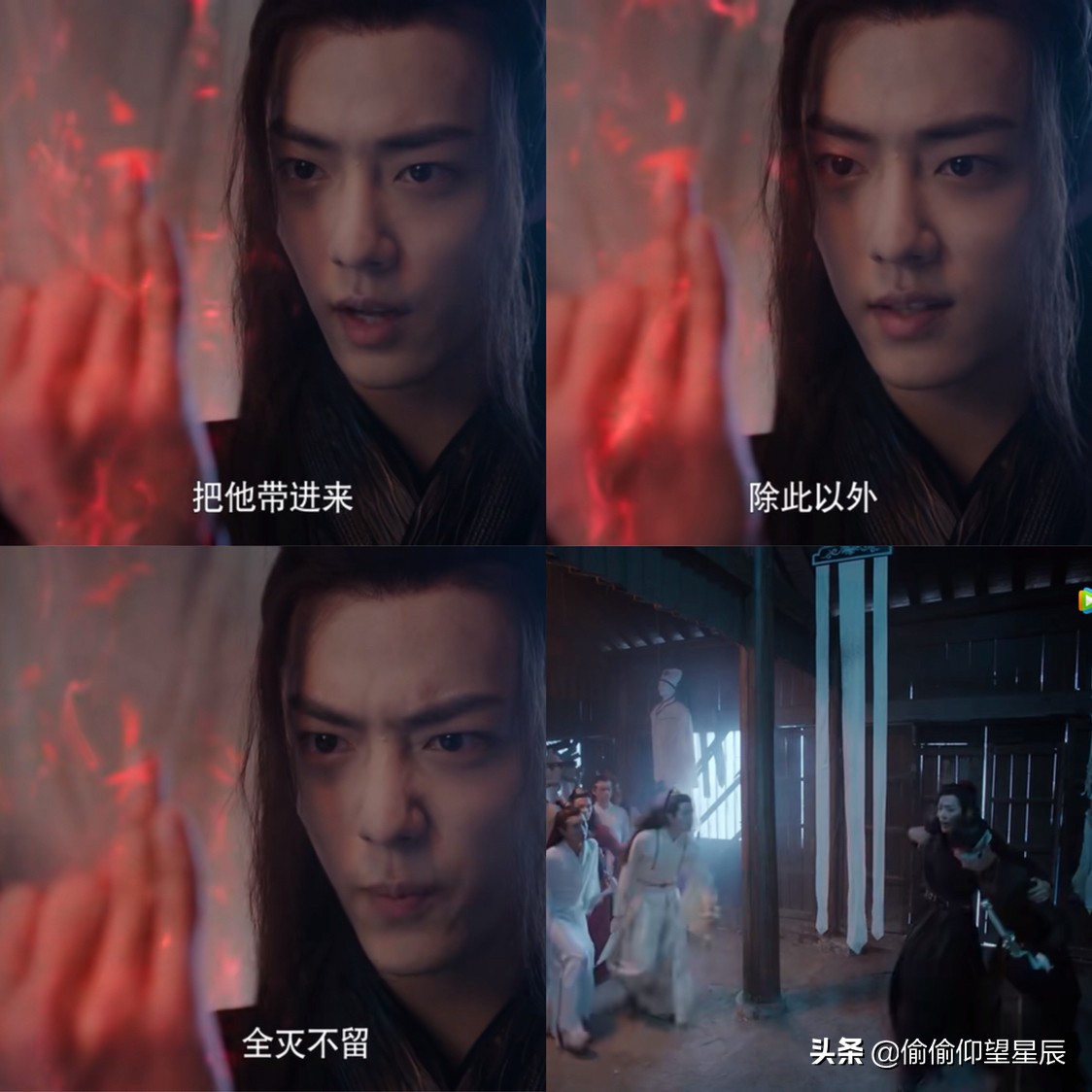

《陈情令》义城篇中魏无羡为救人,使用的一种被删减后的“点睛招将术”到底有多厉害

说实话,电视剧里因为考虑到诸多原因,对诡道术法的一些删删减减,以及安排的苏涉也能通过音律控制傀儡,还有多出来的阴铁,着实让夷陵老祖魏无羡的本事打折了不少。

虽然成全了蓝二哥哥的光荣又伟大的护花形象,可我夷陵老祖也不是浪得几日是几日的浪得虚名好吗。不然薛洋怎的会找到他帮助恢复晓星尘的残识不是。

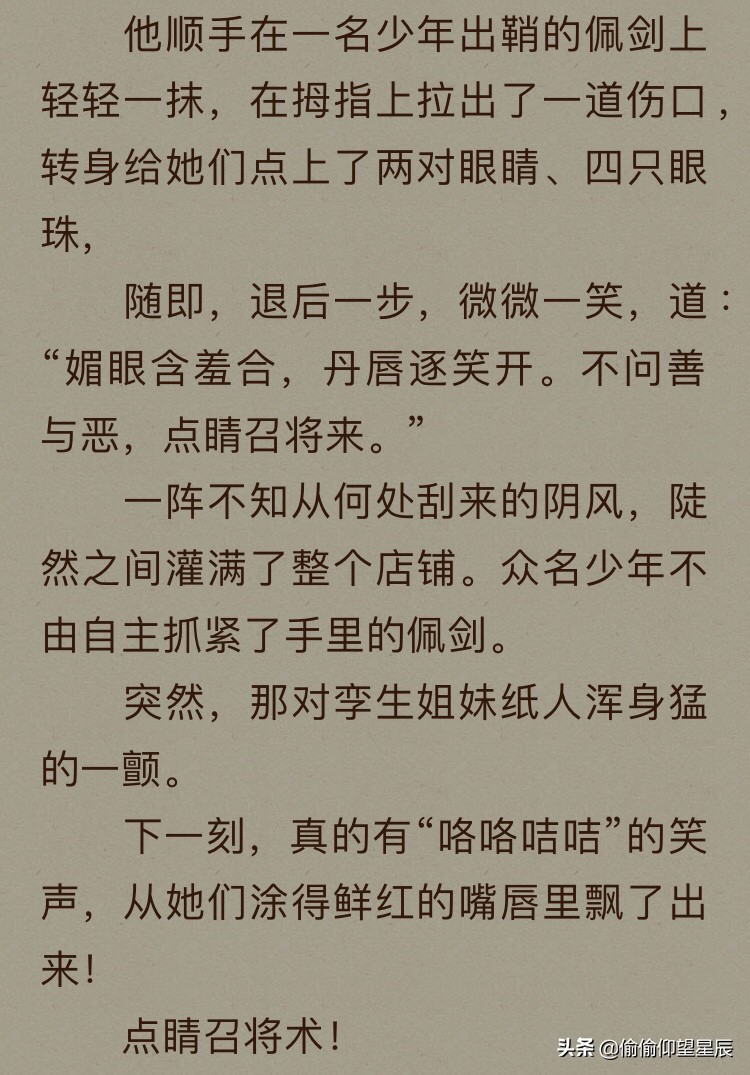

书中对“点睛召将术”大概是这样描写的,他顺势在少年的剑上拉出一道伤口,给这对仿佛孪生姐妹的纸人点上两对眼睛,四只眼珠,口诀刚刚念罢,不知何处刮来一阵阴风,灌满整个店铺。那对纸人鲜红的嘴唇里发出咯咯的笑声,用鲜血点成的眼珠咕噜噜的乱转,这画面娇媚至极,也阴森至极。

两只纸人得令后便掠了出去,在走尸的包围中,挥着轻飘飘的袖子,一挥就削下一条走尸的胳膊,再一挥又削下半个脑袋,纸袖仿佛化成了锋利的刀片,不多时,十五六具走尸成了碎尸,两个纸人把那力不从心的逃亡者提了进来。

可见此术之牛逼,点纸成悍将,可以少敌众,看得堂屋内一群少年是瞠目结舌,啧啧称奇。

电视剧据说原先是拍了这个场景的,看那一屋纸人,也觉得原先应是有此打算的,不过到我们看到时,魏无羡没有流血,他点的将也成了自己,念的“把他带进来,除此以外,一个不留”的命令,恍惚间有些自言自语的味道,然后嗖嗖两下瞬间移动,厉害到不知道哪来的厉害,一定是夷陵老祖帅的厉害,哈哈

说实话现在的影视剧作品还是应该多注重情节,演员演的好与不好都跟情节有关系,如果阿令能多加一些夷陵老祖魏无羡法术的情节,应该会更受欢迎,(我当然希望能出番外篇啦,不然显得老祖弱弱的)最后说一下一部好剧要经得住岁月的打磨。

其实这部剧里面是有很多坑没有填的,也包括这一段点睛招将术,据说在拍摄的时候导演已经拍摄了这部分,至于具体为什么没播,大概是因为确实很可怕吧!!!这部剧更精彩的是演员们的演绎和剧情本身的还原,是非常过瘾的!

在整部《陈情令》中,要说最虐心的地方一定是“不夜天之战”和“义城三人组”了。守一无人城,候一不归魂!晓星尘、阿菁、薛洋一个真盲,一个假盲,一个心盲,三个人的故事太虐心,尤其是原著中相应章节,比剧版的更加撕心裂肺!

剧版之所以没有原著中这一章节泪点多,一来是有部分内容删减了,大概只有两集半的时长去讲解这一部分,就显得有点单薄了,不够充实与饱满,情感酝酿也就不到位了;二来这一部分的重点偏了,没有重在讲解三人虐心的回忆部分,而是将重点放在了现实中与薛洋的对抗。

不得不说其实还是拍得很好的,整体故事架构保存还原的基础上,故事环境的渲染与烘托做得很好,让观众观看时有一种深陷义城与众人一同对抗敌人的感觉,完全沉浸在那种恐惧又紧张又兴奋的感觉的氛围中。

都说蓝湛不在是,魏无羡酷盖拽炸天,蓝湛一来他就各种晕倒,成了需要被保护的柔弱男子,这点绝对所言非虚。在被困义城的时候,打戏都被蓝湛和温宁承包了,魏无羡就是带着一帮小朋友在旁一边观摩一边学习。

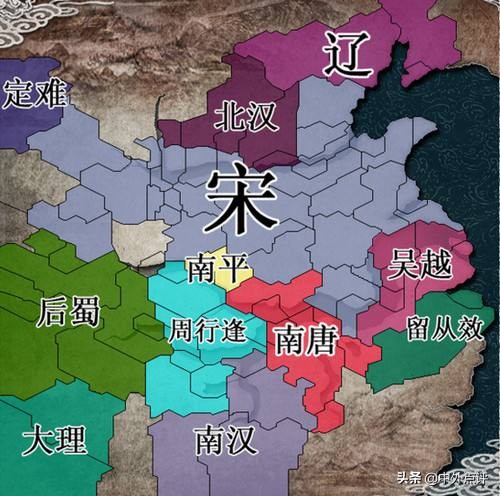

陈桥兵变成功有哪些因素

我认为陈桥兵变能够成功,究其原因也就是四个原因,今天和大家讲讲赵匡胤成功夺权的“双面把戏”。

陈桥兵变成功的第一个原因就是柴荣病逝,留下的继承人恭帝仅有七岁,不能担当大任。

柴荣算是一位比较有为的君主,但是天妒英才,柴荣年纪轻轻就离开了人世。而他留下的儿子仅仅只有七岁,难以独挡一面,所以在柴荣的弥留之际,他将后周的诸多事宜托付给了赵匡胤。

所以赵匡胤几乎不费吹灰之力就得到了巨大的权利,这也为后来赵匡胤实现黄袍加身的愿望提供了条件。

二是当时的紧迫政治局势,内忧外患的情况下,很多百姓和士兵希望赵匡胤能够掌权,改变后周的危难局势。

当时传闻契丹和北汉要攻打后周,范质慌忙派赵匡胤出战,在赵匡胤一行人到了陈桥驿,在军中响起了一些言论:“今皇帝幼弱,不能亲政,我们为国效力破敌,有谁知晓;不若先拥立赵匡胤为皇帝,然后再出发北征”,这样赵匡胤就有了强大的群众基础。

面对国内皇帝年龄尚小,不足以委以大任,国外契丹虎视眈眈盯着后周,所以在这样的内忧外患情况下,为赵匡胤发动陈桥兵变提供了可能。

三是这场没有流血的兵变,其实是赵匡胤暗中策划的,它不是没有一点点发生的预兆,黄袍就披在醉酒刚醒的赵匡胤身上。

而我们后来听说的赵匡胤推辞皇位的故事,其实是被历史美化的。赵匡胤其实觊觎皇位已久,所有的传言、天象,其实都是赵匡胤辛辛苦苦做出来的。

早在赵匡胤担任殿前都点检的时候,就有流言传出有人挖出一块木头上面写着:“点检做天子”。

古今多少事,都付笑谈中。Y路程为您解答。

五代十国时期,兵变频繁,不少帝王通过兵变上位。当时真的是枪杆子出政权,只要手里有兵,即有可能通过发动兵变,成功就能当上皇帝。赵匡胤在河南陈桥驿发动兵变,他成功的因素是啥,我们来例举下:

其一:缜密计划

柴荣亲征幽州时病重,不得不返回开封,半路上有人报告说在地里挖出一块木头,木头上刻着“点检做天子”五个字。当时的殿前司都点检是柴荣的妹夫张永德,柴荣对他一直十分信任,但此时他已经决定将皇位传给年幼的儿子,担心儿子压不住资格老威望高的张永德,见了这块木头起了疑心,于是抱着“宁可信其有不可信其无”的态度罢免了张永德,提拔资历浅的赵匡胤担任殿前司都点检。

这块木头肯定是人为的,到底是谁干的?没有直接证据。

根据“谁受益谁负责”的原则推断,赵匡胤无疑是最大的嫌疑人,他时任殿前司都指挥使,是殿前司仅次于张永德的二号人物,张永德下来,他顶上去,正好可以完全掌握殿前司精锐。赵匡胤这一招实际上利用了柴荣临死前的疑心,除掉了实力强劲的张永德,不着痕迹地当上了殿前司的一把手。

赵匡胤虽然掌控了殿前司,但他不能大张旗鼓,公然以武力夺权,那样影响力太坏,不足以服人,他打算借鉴郭威前辈的经验,由禁军将领拥戴自己为帝。为了取得调兵权,赵匡胤下令谎报军情说契丹入侵河北一带,宰相范质等人一听就慌了神,没有核实情况真假,就请赵匡胤带兵出征。

赵匡胤出征前,又派人在开封散播“点检做天子”的消息,一方面为自己制造舆论,另一方面试探朝廷的反应,结果让他很满意,禁军中已有不少将士私下议论“将以出师之日,策点检为天子”,而朝廷高层则是“晏然不知”,进一步坚定了赵匡胤发动兵变的决心。

赵匡胤亲自点将,把石守信、王审琦留在开封作为内应,自己带大军出征。途中,赵匡胤的幕僚团队开始发挥作用,他们炮制出“大日斗败小日”的异象,让人相信赵匡胤做皇帝是天命所归。到了陈桥驿,赵普、楚昭辅、李处耘等人继续在军中煽风点火,鼓动将士拥戴赵匡胤为帝。

在大家的卖力表演下,禁军将士成功被煽动起情绪,“强行”把一件黄袍披到赵匡胤身上,拥戴他做了皇帝,史称“陈桥兵变”。赵匡胤的缜密策划终于收到回报,他率军返回开封,镇压了敢于反抗的死对头韩通,其他人无计可施,只得乖乖向赵匡胤俯首称臣。

陈桥,位于现在河南开封的东北方,往南是黄河,往北出过许多古代的割据政权,例如五代十国时期后梁。

当年赵匡胤在这里发动历史上著名的“陈桥兵变”事件,最后黄袍加身,成了大宋朝的开国皇帝。

陈桥兵变,听上去简单明了,殊不知它只是整个事件的结果,而过程要复杂的多,兵变能够成功,必然有相当多的偶然因素起了至关重要的作用。

下面说说我的观点:

第一,当时的赵匡胤并不是禁军的最高统帅,当时的马步军都指挥使李重进镇守淮南,没有办法在京城起到作用,而副都指挥使韩通耳目不灵,调度不周,最后以杀身成仁效其忠贞。

第二,赵匡胤利用自己的权力,让自己的人手全面接管京城的防卫工作。

第三,陈桥兵变最重要的偶然因素是契丹入侵,这是一切事态发展的起因。

赵匡胤以攻打契丹人为名,向除了禁军之外大周最大的一股军阀势力-河北藩镇派出重兵,以防止有人闹事。

接下来赵匡胤领着一支军队武装游行到陈桥,在那里黄袍加身,然后“被迫”回京登基,从此慢慢结束了混乱不堪的政局,天下大势渐渐走向“合”。

总结一下,陈桥兵变之前,因为赵匡胤不是禁军最高统帅,没有兵力上的优势,但是胜在他的准备工作很多。

前言:赵匡胤之所以能够成功,有主观原因和客观原因。综合后世百家的点评,陈桥兵变成功的条件主要有以下几条:

第一条,天时。

公元959年,后周显德六年,后周世宗柴荣病死,即位的恭帝只有七岁,因此当时政局十分不稳定。公元960年,后周显德七年正月初一,忽然传来辽国联合北汉大举入侵的消息,当时主政的符太后乃一介女流,毫无主见,听说此事,茫然不知所措,最后屈尊求救于宰相范质,皇室威严荡然无存。范质暗思朝中大将唯赵匡胤才能解救危难,不料赵匡胤却推托兵少将寡,不能出战。范质只得给予赵匡胤最高的军权,可以自由调动全国的兵马。

第二条,地利。

当时,赵匡胤统率大军出了都城(今河南开封),行军至陈桥驿(今河南封丘东南陈桥镇)。陈桥驿这个地方距离后周首都汴不远,赵匡胤在这里发动军事政变,十分有利。

一是自己掌管了全国的兵权,而且都调动了出来,

二是这个地方能随时知道京城内的一切情况,

三是政变以后可以很快返回京城,掌握大局,控制小皇帝。

第三条,人和。

赵匡胤带领大军刚离开不久,都城内就传起了一阵谣言,说赵匡胤将做天子。这个谣言不知是何人所传,但多数人不信,朝中文武百官也略知一二,谁也不敢相信,却已慌成一团。赵匡胤此时虽不在朝中,但都城内所发生的一切他都了如指掌,而且这也是他的杰作。周世宗在位时,他正是用此计使驸马张永德被免去了殿前都点检的职务而由他接任。赵匡胤知道皇帝的心理,就怕自己的江山被人夺走,所以他们的疑心很重。这次故技重施,是为了造成朝廷的慌乱,并使他的军队除了绝对听命于他外别无他路。人心归顺,皇位自然唾手可得。

总结:

天时、地利、人和等条件都具备了,赵匡胤建立宋王朝也是理所当然的事情。接下来,赵匡胤就可以根据国内的现实情况和政治、经济与军事实力,运筹帷幄,指挥着自己的军队实现华夏一统的宏图伟业了。

陈桥兵变作为一部成功的历史“大片”,成为赵匡胤创时代的起点,成为赵宋王朝三百多年历史的开幕式,可谓是“陈桥一梦,换了人间”。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号